マンションライフにおいて発生する様々なトラブルを未然に防ぐためのノウハウを身につけることはとても大切です。建築や法律の専門家がそれぞれの立場から分かりやすく説明しました。

マンションライフにおいて発生する様々なトラブルを未然に防ぐためのノウハウを身につけることはとても大切です。建築や法律の専門家がそれぞれの立場から分かりやすく説明しました。

ご案内

10月25日・11月9日・16日開催「らいふあっぷ基礎講座&相談会」のビデオ視聴をしていただけます。

<場所> 大阪市立住まい情報センター4階 住情報プラザ内

<お問い合わせ>TEL:06-4801-8232

*詳しくはこちらをご覧ください。

[ セミナービデオ視聴のご案内] ※Adobe Readerが必要です。

●委託契約内容の確認

管理会社との管理委託契約内容についてどこに注意したらいいか、管理会社に委託したら、まず契約書と仕様書をよく読んでいただきたい。何を委託しているのか、細かいことは仕様書に書いています。契約書、仕様書の内容で不明な点や疑問な点があれば、管理会社にどんどん質問して確認をしてください。基本的に、仕様書に書いていないことを管理会社はしません。管理会社と委託契約を結んだら、管理会社が何でもしてくれると思ったら大間違いです。これをまず頭に置いていただく必要があると思います。具体的にどこまでやってくれるかをきちっと聞いて、お互いの認識を一致させる必要があります。そうでないと、やってくれる「はず」で終わります。

●管理業者の業務遂行実態の確認

実際に仕事が始まったら、これ、どうしてやっていないんだろうなど疑問に思うことがあるかもしれません。そのような時は、まず契約書、仕様書を読んで、そこに書いてあるのかどうかを確認していただきたい。書いてなかったらどうするかということですが、別途お金を出してやってもらうのか、管理会社と交渉して無料でやってもらうのか、そういう対応が必要になってきます。

●大切な重要事項説明

委託契約期間が終わる直前になりますと、管理会社の方から「次の契約もぜひお願いしたいので、重要事項についてお話させていただきたい」という話がくると思います。重要事項の説明については、法律上11項目は必ず説明をしなくてはいけないことになっています。もし従前と同一の条件であれば、管理会社は管理組合の理事長に説明した後、そのコピーを全戸に配布することになっています。ところが従前と違い管理組合にとって不利益な条件の場合、管理会社は、理事長だけに説明しても駄目で、説明会を開催して区分所有者全員に説明することになっています。

●トラブルが発生した場合は

万が一、管理会社とトラブルが発生した場合には、管理組合として管理会社にまず善処を求めます。それでも駄目であれば管理会社の所属する団体である、(社)高層住宅管理業協会に相談することもできます。

●管理組合が抱える問題 いま管理組合がどんな問題を抱えているのか。昨年実

施したアンケート調査では、やはり役員のなり手不足という

のが一番です。以下、無関心者の増加、ルールを守らない

居住者の増加、管理費等滞納者の増加、積立金不足と続

いています。これらの問題に共通するのは、自分はマンショ

ンコミュニティの一員であるという帰属意識の希薄さです。

●マンションのコミュニティとは

マンションのコミュニティとは、同じマンションという「地域」を主体としたコミュニティであり、同時にマンションを維持管理運営していくんだという共通の目的をもっているわけです。でも、だからといって興味や価値観は必ずしも一緒じゃない。そこをどう調整していくかが重要だと思います。

●コミュニティの現状

地域コミュニティから孤立する人がマンションにも2割くらいはいます。とくに一人暮らしの男性や、高齢になってから入居された人は孤立する確率が高いため、管理組合として、さりげなく見守ることも今後は必要になるんじゃないかなと思います。安心して暮らせるコミュニティはすべての基本ですから。

地域コミュニティが希薄化していると言われますが、なぜ希薄化したか。それはやはり深い関係を望まない人が増えているからです。でも実は日常的には深いつきあいを望まないが、困ったときは助け合いたいという人の数は非常に多いんです。この辺にマンションでコミュニティを考えるキーポイントがあるんじゃないかなと思います。

●コミュニティを育てる仕掛けを

声かけが得意な人は、近隣にお年寄りがいたら、声をかけてあげてはどうでしょうか。多少のおせっかいも時には必要です。また、年1回くらいは、同じ階の人が集まって話し合いにより役員を決めたり、回覧板を回すなど身近な人が顔を合わせる仕組みを作っていくことも有効だと思います。

●楽しい管理組合活動を

管理組合活動が、責任が重く、楽しくなく、何かと責められるのでは、人材が集まってきません。やはり楽しそうにやっているところには人材が集まってきますので、前向きに楽しいことに取り組んでもらえればと思います。そのためには、専門家を積極的に利用して理事さんの負担を軽くすることも必要ですし、管理員さん、清掃員さんなどマンションの管理に関わるみんなが気持ちよくマンションのために働いてくれるような環境整備を進めることも必要です。

●大規模修繕工事もみんなで楽しむ

マンションのコミュニティづくりには、自分たちの住まいはドアの中だけでなく、敷地も含めた全体だという意識を持って、これらを快適に美しくすることにみんなで取り組むことが有効だと思います。また、大規模修繕工事は管理組合にとって一大イベントですから、できるだけ前向きに取り組んで、コミュニティづくりに役立てるということも考えられます。

マンションのコミュニティは、昔のようにお互いが濃密に行き来するようなコミュニティに戻ろうということではなくて、個人の生活に踏み込まないけど、いざとなったら助け合えるようなコミュニティをめざし、自分たちの住まいを心地よくしていきましょう、という気持ちを共有することから始めたらうまくいくのではないかと思います。

●不動産の価格に関する専門家

不動産鑑定士は、不動産の価格に関する専門家のことで、経済価値を適正に判断するのが仕事です。皆様がお住まいのマンションですが、鑑定評価はどういうふうにしていくかといいますと、「積算価格、比準価格及び収益価格を関連づけて決定するものとする」とされております。我々の専門用語なのでわかりにくいと思いますが、不動産鑑定士がよりどころとする基準です。鑑定評価と共用部分の維持管理の関係についてお話したいと思います。

●鑑定評価の基準でも維持管理をチェック

不動産鑑定基準には建物の維持管理の状態、そのほか、長期修繕計画の有無及び長期修繕計画がある場合は、それがいいものか、悪いものか、また修繕積立金の額は適切なのかが、評価に必要な要因として記載されています。また、一戸一戸を評価しますので、区分所有者が管理費を滞納しているかどうかも見ます。もちろんこれらの他にも、施工がいいかどうか、築年数、階数、間取り、位置関係、といった要素もあります。しかし、たくさんの要因の中で、維持管理の状態、それから長期修繕計画があるかないか、管理費が滞納されていないかどうか、ということも我々不動産鑑定士は見て、貨幣額をもって評価を行っています。

●共用部分の維持管理が評価額に影響します

つまり、大事だと言われている共用部分の維持管理ですが、評価する者にとっては、評価額に関わってくるということです。だからこそ、ぞんざいにするのではなく、共用部分の適切な維持管理をしなければならないということをお分かりいただきたいと思います。

●外部要因に左右されるが、ベストを尽くす

ただし、現実の不動産市場においては、経済情勢、競合不動産価格、周辺状況など、さまざまな外部要因によってマンションの価値が左右されることが多いです。そのため、「きちんと維持管理して、お金をかけてきたのだから価値が維持されている」とは必ずしも言い切れません。しかし、その時代、その状況、その時、つねに物件に対してベストを尽くしておけば、ほかと比較するのではなく、あくまでも皆さんがお住まいのマンションというものについては、ベストな評価がもらえるのではないかと思っております。

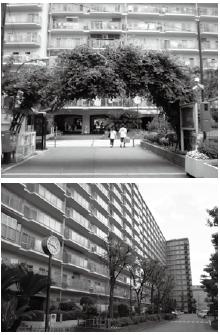

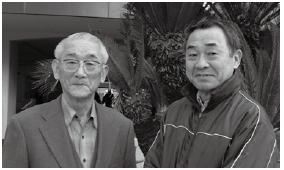

賑やかな天神橋筋界隈の中でもひときわ活気にあふれた商店街を抜けると、目の前に「ローレルハイツ北天満」のランドマークであるノウゼンカズラをあしらった正面のアーチがお出迎え。アーチをくぐり抜け、さっそくマンション内の一室で管理組合の井上憲夫理事長と奥村憲嘉自治会長にお話を伺いました。

賑やかな天神橋筋界隈の中でもひときわ活気にあふれた商店街を抜けると、目の前に「ローレルハイツ北天満」のランドマークであるノウゼンカズラをあしらった正面のアーチがお出迎え。アーチをくぐり抜け、さっそくマンション内の一室で管理組合の井上憲夫理事長と奥村憲嘉自治会長にお話を伺いました。

最近はどのマンションでも積極的に組合に関わろうという人が少なく、理事のなり手不足に頭を痛めているのが実状です。そんな中で、ローレルハイツ北天満では、よくある輪番制などではなく、現在も立候補・推薦制で理事を選出しています。その理由や選出方法について伺うと、「理事には、仕方なくでなく、熱心に取り組んでくれる人になってほしいですから、普段から、総会や委員会などでよく質問や発言をされる人やお正月の餅つき大会などの行事で積極的に動いてくれる人に目配りをしておいて、あの人ならやってくれそうだと思ったら、役員選出のための選挙管理委員会からそういう方にお願いするわけです。特に要望をよく出される方には、中に入って意見を通してもらうよう説得したりします。

最近はどのマンションでも積極的に組合に関わろうという人が少なく、理事のなり手不足に頭を痛めているのが実状です。そんな中で、ローレルハイツ北天満では、よくある輪番制などではなく、現在も立候補・推薦制で理事を選出しています。その理由や選出方法について伺うと、「理事には、仕方なくでなく、熱心に取り組んでくれる人になってほしいですから、普段から、総会や委員会などでよく質問や発言をされる人やお正月の餅つき大会などの行事で積極的に動いてくれる人に目配りをしておいて、あの人ならやってくれそうだと思ったら、役員選出のための選挙管理委員会からそういう方にお願いするわけです。特に要望をよく出される方には、中に入って意見を通してもらうよう説得したりします。

ローレルハイツ北天満には、集まる管理費等も多いという大規模マンションならではのメリットを活かし、フットサルが楽しめるサッカー場、ロータリードラムを3

台備えた集塵機室、3 ヵ所の集会所といった他ではあまりお目にかかれない立派な施設があります。集会所を有効利用したカラオケ、茶・華道、囲碁・将棋、ストレッチ、パソコンなど趣味・特技を活かしたサークル活動も盛んです。また、自治会とも協力して、天神祭りへ参加したり、ハイキング、カーニバル、日帰りバスツアー、もちつき大会、子供クリスマス会など多彩なイベントを開催しています。「各担当の部会や委員会のメンバーは準備が大変ですが、当日は多くの住民にボランティアとして協力してもらうなど無理なくみんなが楽しめるように色々工夫しています」と自治会長。ローレルハイツ北天満の場合、こうしたコミュニティ活動に自治会が積極的に関わっているのが大きな特長です。

ローレルハイツ北天満には、集まる管理費等も多いという大規模マンションならではのメリットを活かし、フットサルが楽しめるサッカー場、ロータリードラムを3

台備えた集塵機室、3 ヵ所の集会所といった他ではあまりお目にかかれない立派な施設があります。集会所を有効利用したカラオケ、茶・華道、囲碁・将棋、ストレッチ、パソコンなど趣味・特技を活かしたサークル活動も盛んです。また、自治会とも協力して、天神祭りへ参加したり、ハイキング、カーニバル、日帰りバスツアー、もちつき大会、子供クリスマス会など多彩なイベントを開催しています。「各担当の部会や委員会のメンバーは準備が大変ですが、当日は多くの住民にボランティアとして協力してもらうなど無理なくみんなが楽しめるように色々工夫しています」と自治会長。ローレルハイツ北天満の場合、こうしたコミュニティ活動に自治会が積極的に関わっているのが大きな特長です。 その他、一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦を対象に毎日定時にインターホンで通話することで安否確認を行う「ふれあいネットワーク」や、65 歳以上の方を対象に食事会やウォーキングなどを実施する「いきゆうクラブ」の活動もすべて住民の有志によるボランティアによって運営されています。さらに災害対策として専用の備蓄倉庫に全1,342

戸3 日分(1 家族平均3 名換算)の飲料水と米・乾パンなどの食料のほか、様々な防災用品を備蓄。年2 回行う防災訓練には毎回100 名ほどが参加し、訓練終了後は、賞味期限間近のアルファ米での炊き出し訓練と試食をかねて懇親会を開催するなど、訓練にも楽しさを加えるようにしています。最近では、親子二代にわたって住む居住者も増え、地域最大のイベントである夏の天神祭りには、幼少時をここで過ごし今は遠くで生活している若い人たちが里帰りして家族や昔の仲間と一緒にお祭りを楽しむといったうれしい話もよく聞かれるようになり、長い歴史を持つマンションならではの良さが見直されています。マンション管理への関心はもとより、自分たちのマンションをより良いものにしていきたいというモチベーションの高い居住者の方々にとって、「ローレルハイツ北天満」はこれからも大切な"

心のふるさと" となっていくでしょう。

その他、一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦を対象に毎日定時にインターホンで通話することで安否確認を行う「ふれあいネットワーク」や、65 歳以上の方を対象に食事会やウォーキングなどを実施する「いきゆうクラブ」の活動もすべて住民の有志によるボランティアによって運営されています。さらに災害対策として専用の備蓄倉庫に全1,342

戸3 日分(1 家族平均3 名換算)の飲料水と米・乾パンなどの食料のほか、様々な防災用品を備蓄。年2 回行う防災訓練には毎回100 名ほどが参加し、訓練終了後は、賞味期限間近のアルファ米での炊き出し訓練と試食をかねて懇親会を開催するなど、訓練にも楽しさを加えるようにしています。最近では、親子二代にわたって住む居住者も増え、地域最大のイベントである夏の天神祭りには、幼少時をここで過ごし今は遠くで生活している若い人たちが里帰りして家族や昔の仲間と一緒にお祭りを楽しむといったうれしい話もよく聞かれるようになり、長い歴史を持つマンションならではの良さが見直されています。マンション管理への関心はもとより、自分たちのマンションをより良いものにしていきたいというモチベーションの高い居住者の方々にとって、「ローレルハイツ北天満」はこれからも大切な"

心のふるさと" となっていくでしょう。

このマンションのユニークな点は、管理組合の下部組織として「TPSクラブ」というコミュニティ活動を目的とした組織が入居時からあることで、こうした例は極めて稀です。TPSクラブの中には、キッズ&シニア倶楽部、グリーン美化倶楽部、たんぼ倶楽部、イベント倶楽部の4つがあり、それぞれ活発な活動を行っています。

このマンションのユニークな点は、管理組合の下部組織として「TPSクラブ」というコミュニティ活動を目的とした組織が入居時からあることで、こうした例は極めて稀です。TPSクラブの中には、キッズ&シニア倶楽部、グリーン美化倶楽部、たんぼ倶楽部、イベント倶楽部の4つがあり、それぞれ活発な活動を行っています。 TPSクラブは全戸加入で、1住戸について月500円を負担してもらい、クラブの運営費用に当てています。さらに外部の専門業者の方が、街コーディネーターとして常駐。クラブの運営面のサポートや、コミュニティ形成のきっかけづくりを行っています。この他にも、バレーボール、太極拳、空手、キッズダンスなど9つのサークル活動がすでに誕生しています。

TPSクラブは全戸加入で、1住戸について月500円を負担してもらい、クラブの運営費用に当てています。さらに外部の専門業者の方が、街コーディネーターとして常駐。クラブの運営面のサポートや、コミュニティ形成のきっかけづくりを行っています。この他にも、バレーボール、太極拳、空手、キッズダンスなど9つのサークル活動がすでに誕生しています。 コミュニティ活動をしたいけど、どうしていいか分からない管理組合が多い中で、イベント運営の専門家を最初から組み込み、うまく活用しているケースと言えるかもしれません。

コミュニティ活動をしたいけど、どうしていいか分からない管理組合が多い中で、イベント運営の専門家を最初から組み込み、うまく活用しているケースと言えるかもしれません。

「私がTPSクラブの委員長を引き受けたのは、クラブを通じて人と人をつなぐことができれば、という思いがあったからです。活動を初めて3年目に入り、住民同士が仲良く立ち話をしている姿を見かけるようになりました。子どもはすぐに仲良くなれる、お母さんも子どもを介してつながりができる。でも、お父さんのつながりはなかなかできませんが、イベントを通してつながりができます。イベントのボランティアで揃いのTシャツを着ることだけでも、一体感が生まれますからね。住民同士が知り合いになると、知らない人がいれば分かりますので、防犯上でもメリットがあると思います」と亀井さん。

「私がTPSクラブの委員長を引き受けたのは、クラブを通じて人と人をつなぐことができれば、という思いがあったからです。活動を初めて3年目に入り、住民同士が仲良く立ち話をしている姿を見かけるようになりました。子どもはすぐに仲良くなれる、お母さんも子どもを介してつながりができる。でも、お父さんのつながりはなかなかできませんが、イベントを通してつながりができます。イベントのボランティアで揃いのTシャツを着ることだけでも、一体感が生まれますからね。住民同士が知り合いになると、知らない人がいれば分かりますので、防犯上でもメリットがあると思います」と亀井さん。 長吉コーポは、5階建て(一部4階建て)の2棟・121戸。

長吉コーポは、5階建て(一部4階建て)の2棟・121戸。 昨年は大規模修繕工事のため中止になりましたが、毎年6月に草取り、8月に納涼祭を開催しています。とくに納涼祭は、色の付いた電球をぶら下げ、くじ引きやビンゴゲームを楽しんだり、子ども向けにはヨーヨー釣りなどが大人気だとか。「家族ぐるみで、住民の70%くらいが参加しますね」と吉岡理事長。

昨年は大規模修繕工事のため中止になりましたが、毎年6月に草取り、8月に納涼祭を開催しています。とくに納涼祭は、色の付いた電球をぶら下げ、くじ引きやビンゴゲームを楽しんだり、子ども向けにはヨーヨー釣りなどが大人気だとか。「家族ぐるみで、住民の70%くらいが参加しますね」と吉岡理事長。

築29年目の昨年、2回目の大規模修繕工事を実施。

外壁塗装の他、廊下、階段、ベランダに塩ビシートを敷きました。築年数が進むと、建物の老朽化の他に、住民の高年齢化の問題も起きてきます。長吉コーポでも、帯主の60%は60歳以上。さらに、一人暮らしの高齢者も増えています。

階段の手すりは15年ほど前に設置。「回覧板も、ドアポストに挟んでおしまいではなく、必ずインターホンを押して、お互いの顔を見て安全を確認し合いましょうと、広報誌でも呼びかけています」(吉岡理事長)

築29年目の昨年、2回目の大規模修繕工事を実施。

外壁塗装の他、廊下、階段、ベランダに塩ビシートを敷きました。築年数が進むと、建物の老朽化の他に、住民の高年齢化の問題も起きてきます。長吉コーポでも、帯主の60%は60歳以上。さらに、一人暮らしの高齢者も増えています。

階段の手すりは15年ほど前に設置。「回覧板も、ドアポストに挟んでおしまいではなく、必ずインターホンを押して、お互いの顔を見て安全を確認し合いましょうと、広報誌でも呼びかけています」(吉岡理事長)

平成20年3月から大規模修繕工事を開始したアルス帝塚山管理組合ですが、工事に至るまでの手順は以下の通りです。3年前に修繕準備委員会を立ち上げ、住民アンケート等を実施。そして2年前に正式に修繕委員会を立ち上げてコンサルタントを選定。昨年5月の総会でコンサルタントを承認してから本格的に活動開始。設計仕様書をつくり、施工業者を選び、大規模修繕工事に着工しました。

平成20年3月から大規模修繕工事を開始したアルス帝塚山管理組合ですが、工事に至るまでの手順は以下の通りです。3年前に修繕準備委員会を立ち上げ、住民アンケート等を実施。そして2年前に正式に修繕委員会を立ち上げてコンサルタントを選定。昨年5月の総会でコンサルタントを承認してから本格的に活動開始。設計仕様書をつくり、施工業者を選び、大規模修繕工事に着工しました。 工事内容は、共用部分の外壁、廊下、階段、バルコニー等の防水工事、塗装工事、改修工事、そして東側入口ドアを自動ドアに取り替える工事などです。改修をしながらグレードアップも図っています。工事の進捗状況は、施工業者が掲示板で知らせるほか、「洗濯物を干せない日」とか「バルコニーの片づけのお願い」など、居住者への案内は、掲示板と同時に案内チラシの戸別配布も行っています。「工事がスタートして今のところ大きな問題は起こっていません。おかげでスムーズにいっているように思います」。

工事内容は、共用部分の外壁、廊下、階段、バルコニー等の防水工事、塗装工事、改修工事、そして東側入口ドアを自動ドアに取り替える工事などです。改修をしながらグレードアップも図っています。工事の進捗状況は、施工業者が掲示板で知らせるほか、「洗濯物を干せない日」とか「バルコニーの片づけのお願い」など、居住者への案内は、掲示板と同時に案内チラシの戸別配布も行っています。「工事がスタートして今のところ大きな問題は起こっていません。おかげでスムーズにいっているように思います」。 修繕委員会からタイル貼りマンションの方へのアドバイスを頂きました。「タイルの剥離状況をすべて確認するのは足場を組んでからでないと分かりません。でもタイルを焼くのに最短でも2 ヵ月くらいかかります。だから見込みで多めに発注しておくことをお勧めします。余ったタイルはストックしておけばいいので、無駄にはなりませんから」。

修繕委員会からタイル貼りマンションの方へのアドバイスを頂きました。「タイルの剥離状況をすべて確認するのは足場を組んでからでないと分かりません。でもタイルを焼くのに最短でも2 ヵ月くらいかかります。だから見込みで多めに発注しておくことをお勧めします。余ったタイルはストックしておけばいいので、無駄にはなりませんから」。 修繕委員会の人たちが一番気をつけてきたのは、ガラス張りの運営です。施工業者の公開プレゼンもそのために他なりません。「みんなの大切なお金でやるわけですから。できるだけオープンにして、みんなに情報公開し、みんなの意見を聞きながら進めました」。

修繕委員会の人たちが一番気をつけてきたのは、ガラス張りの運営です。施工業者の公開プレゼンもそのために他なりません。「みんなの大切なお金でやるわけですから。できるだけオープンにして、みんなに情報公開し、みんなの意見を聞きながら進めました」。 今回の修繕委員会のメンバーは、建替え後に入居された方たちばかりなので、大規模修繕の委員として活動するのは初めてです。建替え時に委員会のメンバーだった津田さんは、「私たちも建替えのときに一番大事にしたのが、ガラス張りの運営でした。全てオープンにする方針が引き継がれていることを知って嬉しかったですね。それがここの管理組合の良さかもしれませんね」と話してくれました。

今回の修繕委員会のメンバーは、建替え後に入居された方たちばかりなので、大規模修繕の委員として活動するのは初めてです。建替え時に委員会のメンバーだった津田さんは、「私たちも建替えのときに一番大事にしたのが、ガラス張りの運営でした。全てオープンにする方針が引き継がれていることを知って嬉しかったですね。それがここの管理組合の良さかもしれませんね」と話してくれました。